Por: Samuel Hazard

En: Cuba a pluma y lápiz

Contemplad ahora la calle en este cálido día de febrero. Ved los toldos de todos colores, tendidos al través de la vía y cubriéndola en toda su extensión, para proteger vuestras cabezas de los ardientes rayos solares; las hermosas vidrieras y los establecimientos mismos con sus mostradores casi sobre la calle, todo recordándonos las descripciones de bazares orientales.

Las personas bien vestidas, en medio de las muchas que van sin saco, muestran la apariencia, en tierra civilizada, del principal trabajo de los sastres.

Cuando más descuidados estáis contemplando la escena, oís gritar a vuestra espalda:

—¡Cuidado, cuidado!

Dáis un salto de lado, ante el temor de que ha llegado vuestra última hora, y os sentís convulsionado de risa ante la causa de la alarma, que no es otra cosa que un pequeño asno que arrastra un gran carretón. En el lomo del animal hay apiladas quizás una docena de frazadas dobladas y encima de éstas una silla, lo bastante grande y pesada para contener un coracero francés. ¡Pobre pequeño diablo! Lleva doble carga de la que debiera, pero el infeliz animal la arrastra como si no la sintiera.

Al doblar la esquina, repentinamente nos vemos echados atrás por una muchacha negra, con un niño blanco en brazos, que lo lleva a tomar el fresco, y con la más fresca indumentaria, que consiste únicamente del cabello que usualmente se encuentra en la cabeza de los niños, lo que quizás el recién llegado creerá es demasiada frescura para las vías públicas de una ciudad como la Habana. N’importe, mi amigo: usted se irá acostumbrando a cosas peores que esa insignificante cosa de Cuba antes de que abandone la Isla.

—¡Eh! ¿Qué es eso que está al extremo de esta estrecha calle por la que estamos pasando?

Esto os preguntaréis al ver a cierta distancia la calle completamente obstruida por una masa de verdes vegetales, que avanza hacia vosotros sin que al parecer nadie la conduzca. Sin embargo, cuando la tenéis bastante cerca, descubrís la larga cabeza de un pequeño asno, o quizás de un caballejo cubano, casi enteramente cubierta por verde forraje, apilado a los lados y encima del animal, de manera tal, que sólo son visibles la cabeza y las patas del pequeño cuadrúpedo, quien ni siquiera tiene la satisfacción de mascar un poco del alimento que le rodea, pues su boca está cerrada con un curioso bozal en forma de malla.

El forraje constituye, con el maíz, el único alimento de los caballos en la Habana, que se transporta de las cercanías a lomo de mulas, algunas veces diez o doce en número, atadas unas a otras por la cabeza y la cola, cual una ensarta de cuentas. No se cultiva la avena, ni granos de ninguna clase en la Isla, excepto el maíz indiano, que crece por doquier y cuyos tallos, junto con los tiernos remates de las cañas de azúcar, constituyen el único alimento de los caballos.

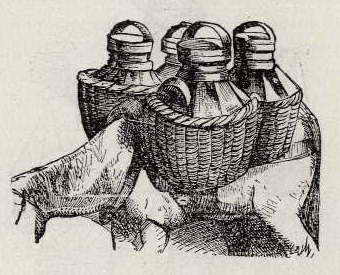

Conduciendo la leche. Dibujo de Samuel Hazard

En las tempranas horas de la mañana os encontraréis con otro individuo que va voceando.

—¡Leche, leche!

Veréis que lleva el precioso líquido en inmensos tinajones de lata, colocados en los cestos de paja o de palma que penden a los lados del caballo.

Con el calor del sol y la constante moción, no es de extrañar se convierta pronto la leche en mantequilla, o que se corte, siendo en este estado como generalmente se usa.

Chino vendedor de loza. Dibujo de Samuel Hazard

Oiréis un peculiar repiqueteo, como si alguien golpeara sobre cacharros, y no tardaréis en ver que procede de las manos de un peripatético chino, que convierte la calle en mercado de sus objetos de loza. Probablemente se trata de un pobre diablo que después de haber trabajado como peón o de estar empleado en un ingenio, siente la .ambición de convertirse en comerciante, cesando en su dura vida de trabajador en los cálidos cañaverales.

Habiendo ahorrado algún dinero tras largas privaciones, o quizás acumulado su capital jugando con sus más inocentes y menos afortunados paisanos, empezó su comercio llevando un largo palo sobre sus hombros, de cuyos extremos penden dos grandes y redondos cestos, llenos con loza de todas clases. Vestido con anchos y ligeros pantalones, una especie de blusa azul, tocada la cabeza con un sombrero de yarey y calzados los pies en zapatillas sin cordones ni tacones, ambula por las calles tratando de inducir a las prudentes amas de casa a que le compren algo, y no recurre para ello a los dulces sonidos de su voz (que suena cual la de un guanajo), sino a la insinuante música de los cacharros mismos, emitida de modo y sonido peculiar por la media docena de platillos que lleva en su mano y que constantemente mueve de manera suave, haciendo que unos caigan sobre otros produciendo un vivo, continuo, alegre ruido que hará que la indolente ama de casa corra a la ventana si le hace falta algún objeto de los que vende el chino. No hay cuidado de que éste rompa los platillos en su constante ajetreo, pues esa gente goza justa fama de tener las manos ligeras.

Nos llamará la atención los gritos de los vendedores de frutas, con su mercancía en los cestos que penden a los lados de los caballos.

—¡Naranjas, naranjas dulces!…

Por una peseta o menos podéis comprar una docena de las más grandes y jugosas; así como otras frutas del país. Aun cuando hay naranjas todo el año, abundan más en la primavera, a menos que, como sucede algunos años, escaseen por la acción destructora de un huracán.

Vendedor de pollos. Dibujo de Samuel Hazard

Contemplad una curiosa escena: un vendedor de pollos, que marcha por la calle delante de vosotros, montado en su asno, con sus piernas, no a los lados, sino descansando sobre el lomo, en tanto su busto permanece enhiesto sobre los grandes y cuadrados cestos llenos de pollos, que trae del campo para su venta, sin miedo a que se le vayan, por impedirlo la red que los cubre. Los pollos sacan a veces la cabeza por entre la red, sin duda sorprendidos de que su dueño les regale con aquel paseo matinal.

Topamos ahora con una vendedora de dulce. Por regla general son mulatas de apariencia nítida, algo mejor vestidas que la mayor parte de las mujeres de color que se ven por las calles. Llevan un cesto en el brazo, o quizás sobre la cabeza, mientras que en sus manos sostienen una bandeja con toda clase de dulces, la mayor parte frutas del país confitadas, a las que son muy aficionados los cubanos.

Se pueden adquirir con toda confianza los dulces que venden esas mujeres, generalmente elaborados en casas particulares, como único medio de vida de toda una familia, cuyo jefe a menudo no tiene más propiedad que la vendedora morena.

Aquí tenemos otro personaje, esta vez un Paisano, tosco y robusto campesino, que probablemente posee un pequeño terreno de cinco o seis acres en las cercanías de la ciudad, donde cultiva un poco de todo, que el mismo se encarga de vender, teniendo sus clientes en las calles de extramuros. No es tan palurdo como aparenta, con su gran sombrero de paja parecido a una sombrilla. Tratad de burlaros de él en tanto le compráis sus naranjas y le hallaréis pronto a la réplica.

Vendedora de dulces. Dibujo de Samuel Hazard

Otro personaje surge ahora, que no os impresionará tan agradablemente. ¿Habéis visto nada más repugnante que esa mujerona negra, con un gran cesto lleno de ropa en la cabeza, un colosal tabaco entre sus abultados labios, que anda en chancletas arrastrando majestuosamente un impropio y desaliñado vestido, probablemente el único que tiene.

Es libre, y como otras de su clase, suelta de boca, si le significáis desagrado por haber estropeado vuestras ropas que le habéis dado a lavar.

Podría seguir describiendo las innumerables cosas y los personajes que uno ve; pero lo dicho basta para dar una idea de las impresiones recibidas al lector que no haya estado aquí; y si viene, tendrá ocasión de ver tanto o más que le interesará. No debo olvidar, sin embargo, el más importante espectáculo callejero, sin hacer referencia al cual ninguna descripción de la Habana puede ser completa.