Por: Samuel Hazard

En: Cuba a pluma y lápiz

Todo viajero que visita la vieja España tiene algo que decir de las corridas de toros de dicho país; y en general cada escritor procura dar una brillante descripción del popular espectáculo a la vez que lo considera como un baldón para la nación que lo conserva entre sus costumbres.

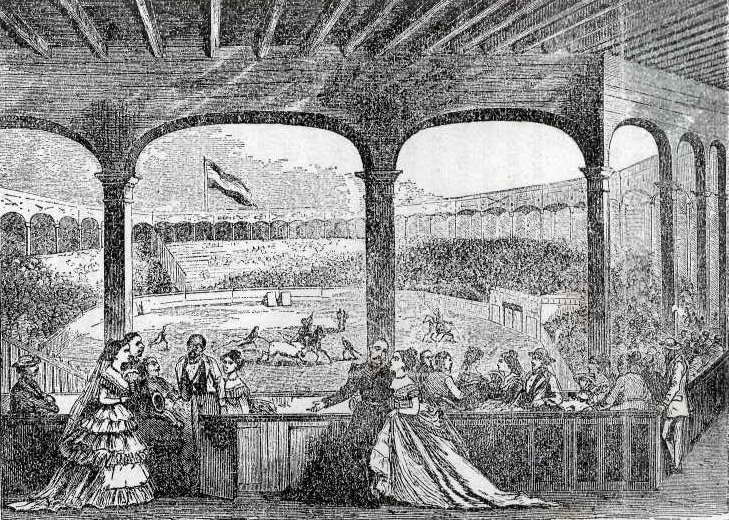

Plaza de toros. Dibujo de Samuel Hazard

Aun nuestro Washington Irving no se ha avergonzado de confesar que su primera impresión fue de fascinación por sus atractivos; y yo he encontrado en la Habana a muchos extranjeros cultos que me han manifestado igual debilidad. Un distinguido caballero, representante extranjero, me informó que la primera vez que asistió a una corrida de toros, salió profundamente disgustado; pero que a medida que las fué presenciando, se aficionó más y más a ellas. Poco pueden importar mis propios sentimientos al respecto; pero honradamente constato que en la primera corrida que vi, una de las más emocionantes, en la cual uno de los infelices picadores estuvo a punto de perecer, llegué a excitarme y vociferé y grité con el resto de los espectadores, con la diferencia de que yo lo hacía celebrando la bravura del toro, en tanto que los demás aplaudían a la cuadrilla de atormentadores.

Después, aunque asistí a otras corridas para acompañar amigos, nunca pude estar hasta la conclusión. Ignoro si las corridas de toros de Cuba difieren de las que se celebran en la vieja España —aunque me inclino a creer que no,— pero tal como se ven en la Habana y en otras partes de la Isla, me han producido disgusto por el espectáculo en sí y menosprecio hacia el pueblo que continuamente patrocina tan innoble diversión, que se hace a expensas del sufrimiento de pobres animales y recurriendo a tan crueles procedimientos. Dice mucho en honor de las damas cubanas, el que jamás patrocinan semejante espectáculo, a no ser cuando se efectúa para una finalidad benéfica (?).

Por mi parte, de las dos diversiones, me merecen más respeto las peleas de gallos, pues en éstas, por lo menos, ve uno denuedo y bravura y cierto grado de igualdad entre los combatientes, por insignificantes que éstos sean.

Pero, por el momento, nuestra misión se reduce a dar una detallada descripción de una corrida de toros tal como se efectúa en nuestros días en la civilizada capital de la Isla, casi todos los domingos con buen tiempo.

Se celebran en la Plaza de Toros, situada en la calle de Belascoaín, cerca del mar, a alguna distancia de las murallas de la ciudad.

En los carteles anunciadores que se ven en muchos sitios de la ciudad, se describe de manera brillante y atractiva los alicientes que ofrece la particular corrida anunciada, que desde luego se asegura será mejor que cuantas antes se celebraron. El cartel reza algo así:

EL ALGUACIL

PLAZA DE TOROS DE LA HABANA

Gran corrida de

T O R O S

Para el Domingo, 29 de Abril de 1866

(Si el tiempo lo permite)

El celebrado espada

JOSÉ PONCE

Dirigirá la corrida, etc., etc.

Se lidiarán SEIS TOROS ¡A muerte!

Se aplicarán banderillas de fuego a los toros que no demuestren bravura.

(Sigue luego la lista de los héroes, con los nombres de los espadas, picadores y banderilleros).

Las puertas de la plaza se abrirán a las 3.

La corrida empezará a las 41/2.

La corrida de la tarde es la de verdadera importancia. Por la mañana se celebra a veces otra para la canaille, llamada Toro del Aguardiente, mote que supongo deriva de que muchos de los espectadores están algo “alumbrados” antes de entrar en la arena, cosa que se les permite, para que se den el gusto de torear un rato.

Media hora antes de la anunciada para el espectáculo, nos dirigiremos a la Plaza de Toros, que es un gran edificio, ocupando buena parte de una manzana. Gran número de personas se estacionan a su alrededor, así como un piquete de lanceros para impedir todo desorden. Nos acercamos al ventanillo donde se expenden las entradas de sombra, adquiriendo una por un peso, que nos permite sentarnos en cualquier lugar del tendido de sombra.

Para que se comprenda bien porque el lado de la sombra es el preferido, debe tenerse en cuenta que la plaza es simplemente un circo descubierto, y los asientos, en forma circular, se elevan gradualmente desde el ruedo a la alta galería de palcos, cubiertos éstos por un estrecho techo. La porción de las gradas expuesta a los rayos del sol es muy caliente y se la designa con el nombre de tendido de sol, en tanto que la porción opuesta está en la sombra y es fresca y cómoda.

La mejor posición para el espectador, dentro de la plaza, es a la derecha o izquierda de la plataforma que ocupa la banda de música, situada sobre la puerta por donde los toros entran en la arena. Una vez acomodados, veréis que la audiencia se compone enteramente de hombres; si hay algunas mujeres en los palcos, podéis tenerla convicción de que son de “cierta clase“.

Corrida de toros, el alguacil. Dibujo de Samuel Hazard

Si miráis hacia abajo, probablemente veréis que estáis directamente sobre los corrales de los toros. A éstos se les tiene en compartimientos separados, con puertas que pueden ser abiertas desde arriba, y donde, momentos antes de que se haga salir al animal al ruedo, se le acosa con una larga pica para enfurecerlo.

La banda, consistente quizás de dos cornetas, un tambor grande y otro pequeño, empieza a tocar, cuando he ahí que repentinamente se da una señal y las puertas del toril se abren. Previamente el alguacil ha obtenido la llave de la autoridad que preside, sin cuya presencia no puede empezar el espectáculo. Entonces efectúan su entrada al ruedo todos los que toman parte en la corrida, marchando a la cabeza el alguacil, que es portador de la llave del toril, montado en algo que en algún tiempo pudo ser un caballo.

Corrida de toros, el picador. Dibujo de Samuel Hazard

El alguacil viste un vistoso traje de terciopelo, adornado de galones de oro y plata, llevando sobre los hombros una corta y airosa capa española. Siguen los picadores montados igualmente en la misma clase de pencos, con una larga pica en la mano derecha, las piernas cubiertas de cuero y sus cuerpos con chaquetas y chalecos de terciopelo, adornados de brillantes galones, cubriendo sus cabezas con un sombrero que sólo puedo comparar a un gran plato de sopa invertido, decorado con rosetas. Vienen luego los banderilleros a pie, vestidos de raso y oro, con calzones hasta la rodilla, medias blancas, escarpines, el pelo lo llevan hacia atrás y arreglado formando como un moño, al igual de las mujeres, con cintas; en la cabeza llevan un “bonete” (1) de terciopelo, decorado con plumas.

Pero los hombres a quienes se dirigen principalmente todos los ojos son los matadores o espadas, generalmente españoles, originarios de Castilla, afamados en los anales del toreo como hombres de valor y habilidad.

Observad su garboso balanceo mientras andan alrededor de la arena, con sus vistosos trajes de verde terciopelo, adornados con franjas de oro. Cualquier bonita mujer estaría loca de contento si poseyera una chaqueta a la zouave, igual a la que aquéllos usan.

Cierran la cuadrilla tres muías, enjaezadas juntas, que se utilizan para arrastrar hasta fuera del ruedo a los toros muertos. Van ricamente enjaezadas con paños vistosos, campanillas y gran cantidad de flecos y borlas, al estilo de los muleteros españoles, y las guían dos individuos con aspecto de bandidos, vestidos de chaqueta corta, pantalones blancos y pañuelos de seda alrededor de sus cabezas. Después de dar la vuelta al ruedo, las muías se van, y a una señal el toro entra en escena, saltando y arañando la arena, probablemente con un dardo o dos clavados en un costado, con alegres cintas, a fin de “hacerle entrar en juego“.

El público le saluda con gritos y silbidos, y en cuanto a los toreros, hay un rápido desbande. El toro al fin se para y mira a su alrededor.

Los banderilleros, vestidos como los matadores, entran en acción. Llaman al toro con sus coloreados capotes, la bestia da caza y los banderilleros escapan a paso redoblado.

Habiendo logrado excitar al toro, hacia éste se dirige el picador montado en su mísero y vendado caballo, y sobre una silla que podría servir de cuna. Pincha con la punta afilada de la pica al toro, que no gustándole esto, se dirige a su vez contra el picador, y de no ser contenido por el hombre, firmemente agarrado a la silla y manteniendo la pica sobre el toro, es seguro que éste logra hundir sus cuernos en el cuerpo del inocente caballo, estando el cobarde picador fuera de su alcance.

Una y otra vez se repite la suerte, a veces con más fortuna por parte del toro, que derriba caballo y caballero, o más frecuentemente hunde los cuernos en el pecho o intestinos del caballo, que salen fuera, y la sangre brota a torrentes.

Empieza entonces la baraúnda. Los espectadores, poco antes silenciosos, rompen en un griterío espantoso. Si estiman que el caballo se ha portado bien, vociferan:

—Música, música.

La banda toca en seguida una alegre marcha. Pero si en una de las embestidas del toro el caballo queda malamente herido y creen que debe ser substituido por otro, su grito es:

—Caballo, caballo, otro caballo.

El infeliz equino, sangrando, es sacado de la plaza y sustituido por otro. Ahora comprenderá el lector la nota que encabeza este capítulo, pues se dará cuenta de que son necesarios muchos de esos viejos, inútiles y enfermos caballos, para disponer de suficiente reserva de ellos con que llenar las necesidades de la corrida. El precio que por un caballo se paga jamás excede de veinte pesos y generalmente sólo ocho o diez.

Al fin los toros rehúsan atacar a los caballos. El público grita entonces:

—Banderillas, banderillas.

Suena el clarín y los picadores se retiran. En el ruedo quedan sólo los banderilleros y espadas, quienes, no logrando ya excitar al toro con sus capotes, recurren al uso de dardos para conseguirlo.

Estos dardos son cortos pedazos de madera como de un pie y medio de largo, uno de cuyos extremos tiene una pieza de acero parecida a la cabeza de Una flecha, que al ser clavada en la carne no puede ya caerse; toda la madera está cubierta de papeles de colores, cortados en un estilo algo parecido a los papeles que para que en ellos se posen las moscas se tienden en los techos de las tabernas del campo. Uno de los banderilleros toma un dardo en cada mano, mientras otro compañero llama la atención del toro, que mira a todos lados y de pronto embiste. Aprovechando la carrera del toro, el banderillero, siempre de cara al animal, hábilmente le clava los dardos en el testuz y ágilmente da un salto de lado, siguiendo el toro en su rápida carrera.

Furioso por el dolor, el toro se detiene un minuto o dos en la arena, golpeándose a sí mismo con la cola, arañando el pavimento y largando al viento un fuerte bramido. Baja la cabeza, cautelosamente mira a sus adversarios, quienes ahora tienen buen cuidado de ponerse fuera de su alcance.

De pronto, uno de los toreros se arma de valor y se le acerca; el toro le embiste, tocando con las astas la capa, y el hombre corre con toda la rapidez de sus piernas y con gran agilidad .salta la barrera, en el preciso momento que el toro está a punto de alcanzarlo.

Puede suceder que un toro, con todas estas provocaciones, no demuestre bastante coraje; y entonces los espectadores piden a gritos:

—Fuego, fuego.

Si les disgusta el toro por su cobardía, vociferan:

—Fuera, fuera.

Si se recurre al fuego, puede darse por seguro que se enfurecerá el toro. Se le aplica por medio de dos banderillas que tienen adheridos unos petardos que en el momento de ser aquéllas clavadas en el testuz del animal, explotan con gran estrépito, produciendo llamas y humo, quemando a la pobre bestia que brama de dolor y se lanza en clarín y el matador o espada se prepara para poner rápido fin a la vida del toro.

Como preliminar, se inclina ante el presidente, poniendo una mano sobre el corazón, saluda triunfalmente a la audiencia, y luego, dando media vuelta sobre un pie, lanza de lado su montera, dejándola en prueba de que va a cumplir su promesa de matar el toro.

Toma en su mano izquierda un paño colorado que se mantiene desplegado gracias a un pequeño palo, sobre el que está extendido; en su mano derecha lleva una larga, delgada y brillante hoja de acero, parecida a un espadín o florete. Dirige a la audiencia un breve discurso, que en síntesis viene a decir que se propone matar al toro de la primera estocada, y añade:

—Si no lo hago, podéis matarme.

Mientras tanto el toro ha permanecido quieto, mirando atento desde el otro lado de la arena. El matador se le acerca, y con la ayuda de los banderilleros le obligan a situarse en el centro del redondel, donde el matador empieza a mover su trapo rojo ante los ojos del animal.

El toro, responde a esta provocación embistiendo, el matador levanta simplemente el trapo, por debajo del cual pasa el animal, haciéndose aquél a un lado. Al fin, cansado el toro del engaño de que es objeto, se para en actitud cautelosa, mirando fijamente o bajando la cabeza, sin avanzar. Esta es la oportunidad que el hábil matador busca para despachar al animal, pues todo su cuerpo está expuesto al mantener baja la cabeza. En medio de los gritos de ¡ahora, ahora! que salen de la audiencia, que ha permanecido hasta aquel momento en profundo silencio, el matador levanta su espada, adelanta unos pasos, y el toro, ante todas aquellas bravatas, le embiste con rapidez, no teniendo otra cosa que hacer aquél más que hundir la espada en la parte carnosa del animal, saliendo de la herida sangre a torrentes. Entonces se arma un zipizape. El toro brama, corre, patea; los espectadores gritan, vociferan e increpan al matador; y para que la confusión sea mayor, la banda empieza a tocar, en respuesta a los gritos satíricos de

—¡Música, música!

Corrida de toros, el espada. Dibujo de Samuel Hazard

El matador toma otra espada, y repite la escena de antes; pero debilitado el toro por la mucha sangre que ha perdido, permanece más quieto; y tras una embestida, y unos pasos con la espada en alto, la sepulta hasta la empuñadura en el cuerpo de la bestia, que vacila, se inclina a un lado y otro, prorrumpe en un profundo y agonizante bramido, da una o dos vueltas en redondo, y cae de lado, en cuya posición es fácilmente rematado por el cuchillo de un auxiliar negro, que se lo hunde en el cerebro.

Uno de los matadores, José Ponce, de Cádiz, era realmente un hábil espada. Si pudiera haber algo placentero en semejante espectáculo, sería sin duda ver a Ponce, sin agitación ni ostentación, pararse graciosamente ante el toro, y con la rapidez del rayo hundir el arma hasta la empuñadura, directamente dirigida al corazón del animal, que doblando sus patas, bramando y vomitando sangre, cae de lado, sin vida.

En medio de una tempestad de bravos y bravísimos, salen las muías; colocan una cuerda alrededor del cuello del toro, y lo arrastran fuera de la plaza, para ser substituido por otro; y así se mata hasta media docena de toros en estos espectáculos, mientras este pueblo, que se supone pertenece a la comunidad civilizada, ríe y aplaude, alaba o condena a los torturadores y verdugos de las pobres bestias.

Los cuerpos de los toros muertos se llevan al patio del matadero, situado al lado de la plaza, que puede verse desde las ventanas traseras de los palcos. La carne se distribuye gratuitamente entre los hospitales públicos, por lo que puede decirse que, eventualmente, se producen “buenos resultados de hechos deplorables“.

Si os disgusta esta vista, mirad a través de la misma ventana, en la lejanía, en esta quieta hora de la puesta de sol. Ved a distancia el bello y anguloso mar, las blancas casas doradas por el sol en su ocaso, y el bonito y verdeante jardín de la Casa de Beneficencia en primer término. Un verdadero contraste con la escena contemplada abajo en la arena.

¡Vamos, caballeros!

(1) La “montera“. El autor incurre en varios errores o exageraciones en su descripción.—(N. del T.)