Por: Samuel Hazard

En: Cuba a pluma y lápiz

El mayor encanto para el viajero procedente de los Estados Unidos estriba en la apariencia de las cosas y costumbres, tan completamente distinta de lo que está acostumbrado a ver. Al desembarcar en la Habana, con la mente llena de las visiones de la vida hispana tal como la describen Irving en Alhambra y Granada o Prescott en sus obras, empieza ya a sentir el placer de observar, con sus propios ojos, aquellas peculiaridades en las casas, el clima y pueblo descritos por aquellos autores.

Desde el momento que entra en la bahía de la Habana, cuando ve la ciudad ante él, con los singulares colores, estructuras y estilos de sus murallas, con la ocasional apariencia de una palma o cocotero que ponen una nota típica al espectáculo, hasta que vuelve la espalda a los montes llenos de cafetales o a los valles cubiertos de cañaverales, experimenta el encanto de lo nuevo, que a menudo se le ofrece en formas chocantes.

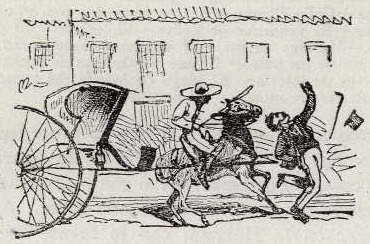

Accidente callejero. Dibujo de Samuel Hazard

Lo primero que impresiona al recién llegado en sus paseos por la vieja ciudad de la Habana, es la solidez de los edificios y la estrechez de las calles. La poca anchura de las aceras le causará al principio considerable molestia, al tener que bajarse a veces al fangoso arroyo para ceder el paso al transeúnte que “lleva su derecha“, conforme la “ley” determina; o cuando disgustado por el continuo subir y bajar la acera, determina ir por el centro de la calle y de pronto siente sus costillas golpeadas por las varas de alguna volanta, cuyo conductor se ha detenido tan a tiempo que evita pasar sobre vosotros.

Luego las casas, raramente de más de un piso, nunca de más de dos, con sus colosales puertas y ventanas, de las que veis, si la puerta está abierta, una hermosa escalera de peldaños de piedra que conducen a la parte alta, las paredes pintadas alegremente de blanco y azul, o amarillo; el zaguán ocupado por un vistoso quitrín o quizás un lujoso carruaje; y según las posibilidades de la familia, ocupando ésta toda la casa o sólo el piso alto, alquilando la parte baja, utilizada probablemente como almacén.

Observad ahora la puerta inmensa de una gran mansión. Está cerrada, pero mirad como resplandecen sus decoraciones de bronce, aldabas, bisagras, planchas, o los clavos de ancha cabeza dorada, de que está tachonada, con brillantes asideros en las sólidas hojas, todo lo cual contribuye a darle una “formidable” apariencia.

Damisela en ventana. Dibujo de Samuel Hazard

Y luego, la ausencia de las “adorables criaturas” cuyos pequeños pies y bellas figuras tenemos la costumbre de ver tan constantemente en nuestras calles. Me temo que sólo aquí, donde las señoras jamás caminan por las calles, empezamos a apreciar la gracia y el encanto de las bellas transeúntes en nuestro país. Teniendo esto en cuenta, no es de maravillarse que un americano, con su carácter atrevido, siga el ejemplo del galante y orgulloso español, cuando ve un par de bellos ojos atisbándole detrás de las cortinas de una enrejada ventana, exclamando en caballeresca galantería:

—Señorita, le beso los pies.

O bien le diga:

—El sorprendente encanto de sus ojos, señorita, no me permiten pasar sin antes rendirle mi homenaje de admiración.

Y de seguro que se sentirá reconocido si se ve recompensado, como casi siempre lo es, con la brillante mirada de la damisela de negro pelo, que, con graciosa sonrisa exclama, en pago de lo que considera un debido tributo:

—Gracias, señor.

Negro con carretilla. Dibujo de Samuel Hazard

He aquí ahora un contraste. Observad este negro fornido, con su ridícula carretilla, de tan primitiva construcción que parece de los tiempos prehistóricos. El negro mismo, con la cabeza descubierta, y tan poca ropa como la que le permite la ley (si es que existe una ley sobre la materia), consistente en unos ripiados pantalones y parte de una camisa.

Nos hallamos en la animada calle de O’Reilly, que, cual las de Obispo y Riela, jamás uno se cansa de recorrer.

Ni por un momento os imaginéis, si deseáis encontrar un determinado establecimiento, que debéis preguntar por la tienda del señor Pérez o del señor López. ¡Oh, no, amigo mío! Los comerciantes no operan bajo su razón social, sino que, al igual que si se tratara de un hotel, inventan un nombre que sea único, expresivo o de fácil recordación.

Como consecuencia, veréis los letreros de “Las Ninfas“, “El Espejo“, “La Pequeña Isabel“, “La Cruz Verde” (este último con una gran cruz de Malta pintada en la esquina del establecimiento) y centenares de otros con tan chocantes, curiosos y expresivos nombres.